Economie et Politique - Revue marxiste d'économie

Depuis son retour au pouvoir en 2002, la droite française, évidemment soutenue par le patronat, n’a eu de cesse que de vouloir faire disparaître la législation sur les 35 heures. Faute jusqu’à présent de l’avoir pu, force lui a donc été de ne parvenir qu’à « déverrouiller » et « assouplir » les règles du Code du travail qui fixent les modalités de la durée hebdomadaire du travail. De son côté, la gauche dite de gouvernement a, au pire, fait chorus avec la droite, et n’a, au mieux et à quelques exceptions près, que mollement défendu l’une des mesures pourtant emblématique de son programme de 1997 et de l’action de la « gauche plurielle »... Comment interpréter un tel acharnement et comprendre une telle amnésie gênée, sinon comme le rappel à ceux qui pourraient l’avoir oublié que la détermination de la durée du travail est un enjeu central du rapport de forces entre les classes ? Sa fixation dans un corpus institutionnalisé de règles est un élément essentiel de protection des intérêts des travailleurs. Libératrice pour les travailleurs, sa réduction collective ne peut qu’apparaître comme fondamentalement contraire aux intérêts patronaux et donc insane aux yeux de ceux des politiques qui les défendent. L’expérience française des 35 heures – expérience solitaire dans la période actuelle –, de réduction collective du temps de travail, est à cet égard particulièrement riche d’enseignements.

On a quelque mal aujourd’hui à imaginer ce que furent les conditions de travail aux débuts de l’ère industrielle, en ce moment où « la naissance de l’industrie amène dans le dernier tiers du xviiie une perturbation violente qui emporte comme une avalanche toute barrière imposée par la nature et les mœurs, l’âge le sexe, le jour et la nuit… Le capital était en pleine orgie… » (K. Marx, Le Capital).

à sa manière, à son corps défendant en quelque sorte, par les limites dérisoires qu’elle apportait, la première véritable législation, celle du « factory act » anglais de 1833, en témoigne pourtant : pas plus de 15 heures par jour pour les adultes, pas plus de 69 heures par semaine et de 12 heures par jour pour les treize à dix-huit ans, pas plus de 48 heures par semaine ni plus de 8 heures par jour pour les neuf à treize ans…

Dans ce mouvement historique de réduction, la France fut quelque peu en retard sur les autres pays européens. Ce n’est en effet qu’en 1841 qu’y fut promulguée la première loi sur la durée du travail, mais elle ne fixait que la limite de la journée de travail des enfants, alors que les travailleurs britanniques luttaient déjà pour la journée de 10 heures.

Sans doute, au moment de la révolution de 1848, la journée de travail fut-elle fixée à 10 heures, mais cette avancée fut de brève durée et très vite abrogée par le second Empire… Il fallut, en fait, attendre un demi-siècle supplémentaire et la première arrivée – controversée, comme on sait, au sein du mouvement ouvrier – d’un social-démocrate au gouvernement pour qu’une nouvelle étape soit franchie : ce fut la loi Millerand de 1900 sur la journée de 10 heures.

Depuis ses origines, l’histoire de la réduction du temps de travail se confond donc largement en France avec celle de la gauche au pouvoir et des rapports de forces sociaux que cette présence tout à la fois traduit et autorise. La suite ne le démentira pas. Avec le Front populaire, 1936 vit la semaine de 40 heures et l’institution, encore très vive dans la mémoire française, de deux semaines de « congés payés ».

Là encore, il fallut attendre près d’un demi-siècle pour qu’une nouvelle page soit écrite. « Travailler moins, pour travailler tous et vivre mieux », cette revendication syndicale phare des années soixante-dix devient alors un objectif politique. Ainsi, au retour de la gauche en 1981, les trente-cinq heures sont inscrites dans les propositions de F. Mitterrand. Avec la cinquième semaine de congés payés qui l’accompagnera, seule la première étape, celle des 39 heures, sera alors franchie. Après le changement de politique intervenant en 1983, il ne sera plus guère question de poursuivre le mouvement initialement projeté. Cette thématique ne sera, de fait, reprise qu’en 1995 par L. Jospin lors de sa campagne pour la présidentielle, dans le cadre du « droit d’inventaire » qu’il estimait nécessaire d’exercer au regard de la politique menée depuis 1981. Il entendait ainsi, en particulier, s’opposer à la phrase de F. Mitterrand, selon laquelle « en matière d’emploi on a tout essayé ». Face à la montée du chômage, le retour des 35 heures s’entendait ainsi comme l’affirmation d’un volontarisme fort dans la politique d’emploi et de la priorité mise à la lutte contre le chômage.

Cette promesse politique sera tenue. Deux lois successives, en 1998, puis 2000, concernant l’ensemble des salariés du privé, conduisirent à un remodelage complet de la législation du temps de travail ; elles seront accompagnées en 2000 d’un ensemble de dispositions concernant les agents des trois Fonctions publiques (état, hôpitaux, collectivités territoriales) fixant leurs horaires en conséquence. Près de quinze années plus tard, il faut, bien sûr, en faire le bilan.

Mais avant que d’en venir à l’analyse des modalités de mise en place et des conséquences de la législation française sur les trente-cinq heures, encore faut-il la replacer dans l’enjeu d’ensemble qui est le sien et au regard duquel elle doit, en définitive, être jugée. Au-delà de ses spécificités propres, la France s’est, en effet, inscrite dans un mouvement qui dépasse, et de loin, sa propre histoire.

Depuis toujours, la limitation du temps de travail est un enjeu essentiel pour le mouvement ouvrier, syndical comme politique. Il faut à cet égard rappeler les termes adoptés en 1866 par le Congrès de Genève fixant les statuts définitifs de la Première internationale : « Nous déclarons que la limitation de la journée de travail est la condition préalable sans laquelle tous les efforts en vue de l’émancipation doivent échouer […] Nous proposons huit heures pour limite légale de la journée de travail. » Se souvenir, aussi, que le 1er mai, fête du travail et moment privilégié de mobilisation collective générale, commémore depuis 1890 une manifestation pour la journée de huit heures, qui se déroula à Chicago en 1886 et fut sauvagement réprimée.

Au-delà donc de sa fixation dans un objectif particulier – la journée de huit heures, hier, la semaine de 35 heures aujourd’hui – la « limitation de la durée du travail » est « une condition préalable » de l’émancipation des travailleurs. Elle n’est pas l’expression, contingente, d’un moment qui, progrès social aidant, serait désormais dépassé, mais bel et bien l’horizon, sans cesse mouvant, sans cesse à redéfinir, de la limitation du pouvoir du capital et de l’affirmation de celui des travailleurs. En limitant la base objective sur laquelle le capital peut fructifier, elle réduit ainsi l’espace de sa valorisation face à celui, installé mais toujours fragile, du pouvoir d’achat des travailleurs.

« La journée de travail n’est pas une grandeur constante, mais une grandeur variable. Une de ses parties est bien déterminée par le temps de travail qu’exige la reproduction continue de l’ouvrier lui-même, mais sa grandeur varie suivant la longueur ou la durée de surtravail. La journée de travail est donc déterminable mais, par elle-même, elle est indéterminée […] Le capitaliste soutient son droit comme acheteur quand il cherche à prolonger cette journée aussi longtemps que possible […] d’autre part, le travailleur soutient son droit comme vendeur quand il veut restreindre la journée de travail […] il y a donc ici une antinomie, droit contre droit […] entre deux droits égaux qui décide ? La force. Voilà pourquoi la règlementation de la journée de travail se présente dans l’histoire de la production comme une lutte séculaire pour les limites de la journée de travail… » (K. Marx, Le Capital, livre 1er, tome I).

Or, de ce point de vue, le moment que nous vivons n’est pas anodin. Depuis approximativement le dernier quart du siècle précédent 2, le capital s’organise pour surmonter sa crise de valorisation. S’appuyant sur la montée d’un chômage de masse et une précarisation croissante, il se fixe de nouveaux objectifs de profitabilité et a pour cela profondément renouvelé les modalités d’exploitation de la force de travail3. Cette réalité nouvelle a une traduction concrète : au cours de cette période, le partage de la richesse produite s’est transformé au bénéfice des profits et au détriment des salaires. En clair, le capitalisme a réussi à aggraver le taux d’exploitation afin de restaurer le taux de profit. Ce qui est particulièrement notable, c’est que ce déplacement de la frontière entre salaires et profits au sein de la valeur ajoutée est un mouvement qui est constaté dans tous les pays de capitalisme développé sans exception4. Il ne s’agit ainsi pas d’un accident isolé, mais bel et bien d’une modification profonde et concomitante des modalités de mise valeur du capital. Aussi, peut-on à bon droit parler ici d’un nouveau stade du capitalisme. J’ai pour ma part proposé de l’appeler le « walmartisme », du nom de l’entreprise – Walmart – qui est à la fois le plus important employeur privé et celle qui tire profit de la manière la plus symptomatique d’une organisation mondialisée.

Il s’agit ainsi de faire aujourd’hui face à des conditions d’exploitation aggravées par rapport à celles de la période dite des « trente glorieuses », c’est pourquoi la question du temps de travail et de sa limitation se pose donc aujourd’hui avec une acuité toute particulière.

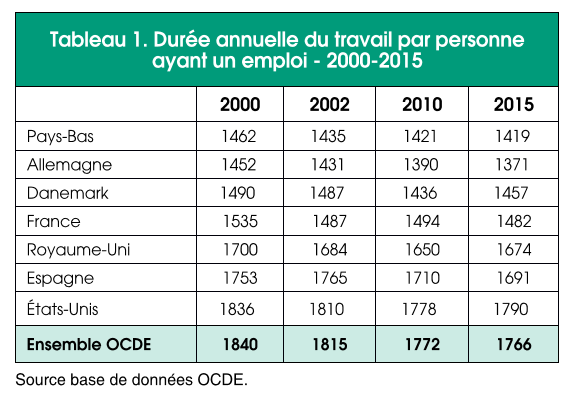

La durée du travail est un enjeu clé de la lutte des classes et donc une variable essentielle des régulations économiques capitalistes, cette proposition théorique s’est bel et bien profondément inscrite dans les faits : la réduction du temps de travail a historiquement joué ce rôle. C’est là un fait aisé à établir. Aujourd’hui, les durées annuelles de travail, qui dans l’ensemble se sont réduites au cours de la dernière période, sont désormais de l’ordre de 1770 heures annuelles dans l’ensemble de la zone OCDE – soit 70 heures de moins par an par rapport à 2000 –, même si c’est avec des variations importantes selon les pays (cf. Tableau 1) – la norme est ainsi plutôt de l’ordre d’une cinquantaine d’heures en moins si l’on considère les seuls pays les plus développés.

Il faut d’abord bien mesurer à quel point la situation actuelle correspond à une évolution radicale par rapport aux conditions de travail qui prévalaient à la fin du xixe siècle. Pour prendre spécifiquement le cas de la France, la première enquête statistique sur ce sujet5, réalisée en 1891, fait état pour les salariés de la région parisienne de 290 jours de travail par an, et d’une durée journalière moyenne de 10 heures et demie, soit 3 045 heures de travail dans l’année. Pratiquement, on peut donc à bon droit dire que nous travaillons aujourd’hui à mi-temps par rapport à nos arrière-grands-parents !

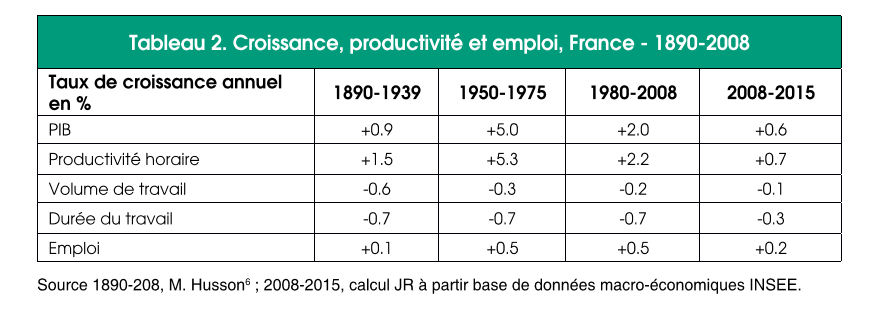

Il faut, ensuite, examiner les conditions et effets macro-économiques d’une évolution aussi radicale (cf. Tableau 2).

On peut, sans craindre de se tromper, affirmer que dans l’histoire du capitalisme il n’y a jusqu’à présent pas de période où la croissance économique ait été durablement supérieure aux gains de productivité (horaire). Pour parler comme Marx, du fait de la concurrence anarchique propre au capitalisme et des conditions de l’accumulation du capital, le « développement des forces productives » conduit à ce que la puissance du travail progresse le plus souvent au moins aussi rapidement que le « tas de marchandises » – forme que prend la richesse dans les sociétés marchandes en général et capitalistes en particulier. Aussi la quantité de travail nécessaire pour la production (le « volume de travail » dans le tableau 2, ce que les macro-économistes appellent l’« activité ») ne progresse-t-elle pas et même, dans le cas le plus général, ne cesse de se réduire. C’est ce que montre l’exemple français, qui ne sert ici qu’à illustrer une réalité qui est celle de l’ensemble des pays « développés ». La conclusion est donc claire : si le volume total de travail disponible diminue, il ne peut y avoir de création globale et durable de l’emploi sans une réduction du temps travaillé par personne. Que l’on permette cette « robinsonnade » illustrative : en France, sans la réduction du temps de travail, si l’emploi avait dû se contracter comme le volume d’heures de travail offertes, il n’aurait ainsi plus été en 2008 que de 40 % de ce qu’il était en 1890 ! Plus près de nous, la base de données de l’Insee nous indique qu’alors que le volume de travail était en France de quelque 44,83 milliards d’heures en 1950, il n’était plus que de 40,37 milliards en 2015. Nul doute : l’emploi et la lutte contre le chômage sont bien l’enjeu.

Jugées comme une « expérience hasardeuse » par le président de la République de l’époque, J. Chirac, les lois Aubry, – du nom de la ministre de l’Emploi du Premier ministre socialiste L. Jospin – ont depuis lors fait l’objet de nombreuses évaluations7.

Mais d’abord, il faut rappeler la mécanique des deux lois successives. La première loi « Aubry » est votée le 13 juin 1998, elle fixe la durée légale8 du travail à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres. La première échéance, celle de 2000, concerne 80 000 des 1,3 million d’entreprises et les ¾ des 14,5 millions de salariés du privé. Cette loi comporte deux volets. D’une part, est annoncée une réduction de la durée légale du travail, fixée par la loi et considérée comme l’élément moteur du processus ; le deuxième volet renvoie la question des modalités de mise en œuvre – heures supplémentaires, temps de travail des cadres, modulation, temps partiel, Smic – au vote, en 2000, d’une seconde loi. Celle-ci devra s’inspirer du contenu des négociations collectives de branche et d’entreprise intervenues entre-temps. C’est assez dire que l’existence d’une dynamique vigoureuse de négociation et un nombre important d’accords de réduction du temps de travail avant le vote de la seconde loi étaient les conditions nécessaires à la réussite de ce processus.

L’originalité propre de cette démarche est donc d’avoir voulu à la fois donner un rôle central à la loi, afin de marquer la volonté politique de mettre en place une norme nouvelle de durée du travail à une date à la fois proche et certaine, tout en offrant un large espace à la négociation contractuelle. L’affirmation de cette volonté devant permettre de débloquer la situation, en contraignant le patronat à engager les négociations auxquelles il s’était toujours refusé, et en ouvrant la perspective que le contenu des accords définissant les modalités concrètes de cette réduction soit ensuite validé dans la seconde loi. Les effets en sont aujourd’hui encore discutés et leur examen détaillé excèderait le propos qui est ici le nôtre. Il faut néanmoins en rappeler les traits saillants.

Effets sociaux d’abord. Il est incontesté que la seconde loi, celle de 2000 censée tirer les conséquences législatives pratiques des accords de branche et d’entreprise, est venue renforcer la flexibilité interne9, notamment l’annualisation des horaires, et que la pression sur le travail s’est accrue, les employeurs s’étant efforcés de récupérer par des gains de productivité supplémentaires l’espace qui leur avait été pris par la réduction du temps de travail et les embauches corrélatives. Il reste que c’est là, pour une large part, le résultat du rapport des forces qui s’est cristallisé dans le processus de négociations intermédiaire aux deux lois.

Effet macro-économique, enfin. Contrairement à ce qui avait pu être craint, la loi a eu un effet immédiat de réduction de la durée effective : près de 3 heures de moins entre le début 1997 et la fin 2001 dans le champ des entreprises concernées, un peu plus de 2 heures de durée hebdomadaire sur l’ensemble des entreprises (cf. ci-après Tableau 3)10.

Concernant l’effet sur l’emploi, un certain consensus s’est dessiné autour d’une fourchette variant, selon les approches retenues, entre 350 000 et 500 000 emplois créés. Comparé aux 14,5 millions de salariés du privé concernés, ce chiffre correspond à un « rendement » compris, selon que l’on se situe en haut ou en bas de cette fourchette, entre 45 % et 63 % du plein effet mécanique11 d’une telle réduction ; le complément (entre, donc, un peu plus de 50 % et 1/3) ayant été récupéré par les employeurs sous la forme de gains de productivité complémentaires, à travers donc l’intensification du travail.

Mais au-delà de ce bilan et de ses contrastes, ce qui apparaît avec force aujourd’hui, c’est que ce mouvement politique volontariste est resté isolé. Aucun autre pays ne s’est à ce jour lancé dans une politique homologue de réduction de la durée définissant la base de calcul des horaires collectifs. La semaine de trente-cinq heures est ainsi demeurée une exception française. Quant à la France, la droite n’a eu de cesse que de vouloir remettre en cause cette exception…

La période récente, qui depuis 2002 a vu, en France, le retour de la droite, est celle d’un paradoxe absolu : alors que les 35 heures y demeurent la référence légale, le temps de travail s’y est accru jusqu’en 2011, alors… qu’il s’est réduit dans les autres pays (cf. Tableau 1, ci-dessus), qui n’ont pourtant pas fait de la semaine de 35 heures leur référence ! Précisons : alors que la durée annuelle par travailleur s’est réduite partout ailleurs (Tableau 1), alors que la durée hebdomadaire des salariés à temps plein est grosso modo demeurée étale (Tableau 3), la France a fait alors figure d’exception : cette même durée hebdomadaire s’y est accrue de plus de deux heures et la durée annuelle moyenne par travailleur s’est allongée. La France a alors été à total contrecourant du mouvement historique…

à considérer ces données (cf. Tableau 3), il faut se rendre à l’évidence : à défaut d’avoir réussi à remettre frontalement en cause la durée légale, à travers les multiples dispositions « d’assouplissement » des 35 heures des quatre lois successives qu’elle a fait voter sur ce sujet12, la droite française a alors réussi à faire marcher la machine à l’envers, à augmenter la durée effective des salariés travaillant à temps plein (en moyenne deux heures de plus qu’en 2002) et à retrouver ainsi les horaires effectifs d’avant… les 35 heures. Il faut attendre 2011 et les effets retardés de la crise sur l’emploi pour qu’une reprise de la réduction se fasse connaître.

Alors qu’au-delà de fluctuations limitées aucune tendance ne se dégage véritablement dans les pays du cœur européen – ce dont témoigne le fait que la durée hebdomadaire du travail des temps plein de la zone euro reste grosso modo étale –, il y a pourtant bien une nette réduction de la durée du travail de l’ensemble des salariés. La conclusion s’impose d’elle-même : cette réduction résulte strictement du seul fait d’une importante poussée du travail à temps partiel.

Comme le précise une récente analyse, « globalement la baisse de la durée annuelle moyenne du travail est similaire en Allemagne et en France, soit environ 135 heures entre 1992 et 2006, mais en Allemagne elle s’explique principalement par la hausse du temps partiel »13. à cet égard, 2015 marque une date significative : aux Pays-Bas, pays où le temps partiel est le plus développé, celui-ci vient d’atteindre la barre symbolique des 50 % : aujourd’hui un emploi sur deux y est à temps partiel !

Résumons : la droite n’aime pas les formes collectives de réduction du temps de travail ; là où elles existent – et la France en est l’exemple typique – elle a tenté et promet aujourd’hui encore, à la veille des élections présidentielle et législatives, de les remettre en cause par tous les moyens. Néanmoins, contrainte, volens nolens, de reconnaître la nécessité structurelle que le mouvement de réduction du temps de travail se poursuive, elle a, par contre, une appétence certaine pour le temps partiel, qu’elle s’efforce, non sans succès, de développer.

C’est, évidemment, que, dans cette forme individuelle de temps de travail, la question des salaires et de leur maintien – celle dite de la « compensation salariale » – ne se pose en aucune façon, puisqu’ils sont ici fixés prorata temporis. Le temps partiel est d’autant plus aimé des libéraux qu’il n’est pas une « limitation de la journée de travail », – i. e. une réduction du temps de travail disponible pour la plus-value –, mais son partage. Il permet ainsi de mettre en cause « le temps de travail qu’exige la reproduction continue de l’ouvrier ».

Bien que l’on s’efforce de présenter le temps partiel comme un vertueux « temps choisi », face à la réalité sociale, le statisticien a dû, lui, se résoudre à l’évidence et chiffrer le « sous-emploi », c’est-à-dire le nombre de ceux qui, bien qu’ayant un emploi, souhaiteraient pouvoir travailler plus longtemps. Pour la France, les chiffres sont éloquents : 1,5 million de salarié(e) s sur 4,5 millions de travailleurs à temps partiel, tout particulièrement des femmes employées. Le temps partiel est fondamentalement un temps partiel contraint pour les femmes des couches populaires. Enfin, en reportant sur une mutualisation familiale la contrainte économique de reproduction de la force de travail, cette (re)privatisation de la socialisation permet au passage de faire l’économie de services collectifs (de garde des enfants en particulier) qui sans cela seraient indispensables. Au total, sous les habits de la modernité la plus achevée, il s’agit là ni plus ni moins que de la résurgence implicite d’un modèle social qui n’est hélas que trop bien connu dans l’histoire, celui qui a conduit à enfermer les femmes dans la représentation traditionnelle du « Kinder und Küche », si l’on veut bien, en ce xxie siècle commençant, faire grâce du troisième K (irche) de ce détestable tryptique !

***

Clairement, à travers les formes qu’elle combat comme celles qu’elle promeut, la contre-révolution libérale à laquelle nous devons aujourd’hui faire face veut mettre à bas l’édifice historique de protection collective des salariés et de confinement du pouvoir du capital que les luttes sociales comme les avancées politiques ont permis de construire. Elle voudrait lui substituer une complète individualisation de la relation de travail. Le temps de travail est évidemment l’un des lieux privilégiés de cet affrontement, et l’exemple très spécifique de la France permet de clairement en lire les linéaments.

Mais ce combat-là n’est bien sûr pas que national. Les institutions européennes une fois de plus, en ce domaine comme en bien d’autres, se montrent -si l’on ose dire- exemplaires, en s’en tenant à un très remarquable minimalisme. La directive « temps de travail »14 s’en tient, en effet, à ceci : liberté totale des relations contractuelles, tout juste limitées par des durées maximales : pas moins de 11 heures de repos consécutifs par jour (art. 3) – ce qui laisse, compte tenu de la pause méridienne, quand même 12 heures potentielles de travail journalier, ce qui, en France, correspond à la législation de… 1848 –, et pas plus de 48 heures de travail par semaine (art. 6), soit notre législation de 1919 ! Et que dire, évidemment, des conditions de travail dans les pays émergents, qui nous renvoient à ce moment originel du capitalisme, qu’on aurait tort de croire nécessairement révolu à jamais15.

Pour le capital, « l’orgie » n’est pas que pour les livres d’histoire. Nostalgique à jamais des délices de ses origines, c’est, tout au contraire, l’horizon d’avenir qu’il se fixe.

1. économiste, Conseiller social de L. Jospin, Premier ministre, de 1997 à 2002, il a publié Les trente-cinq heures et l’emploi, La documentation française, 1983 ; Réduire le temps de travail, Syros, 1996 ; Le nouvel ordre prolétaire, éditions Autrement, 2007.

2. L’objet de cet article n’étant pas l’analyse de la crise, qu’il nous suffise donc ici d’indiquer, car ce sont deux repères commodes, deux moments symptomatiques de ce retournement : la suppression de la convertibilité-or du dollar et sa première dévaluation (1971) et le premier choc pétrolier (1973).

3. Pour une analyse des modalités particulières à la France de ce mouvement de surexploitation, cf. J. Rigaudiat, « Travail : la nouvelle grande transformation ? », Les temps nouveaux, Hiver 2010-2011.

4. Sur ces points, cf., en particulier, les travaux de M. Husson, accessibles sur son blog : <hussonet.free.fr>.

5. « Salaires et durée du travail en Ile-de-France en 1891 », Office du travail, 1897.

6. « Droit à l’emploi ou revenu universel ? », M. Husson, Cahiers de l’émancipation, 2011.

7. En particulier, celles de l’Institut national de la statistique français. Ainsi, le numéro spécial « La réduction du temps de travail » de sa revue économie et statistique, N° 376-377, juin 2005, qui en donne un panorama, à ce jour le plus complet.

8. Rappelons que la durée hebdomadaire légale n’est pas un butoir, elle sert de point de départ au calcul des heures supplémentaires, qui sont payées à un taux majoré.

9. Flexibilité « interne », qui fait fluctuer les horaires de travail des salariés, par opposition à la flexibilité « externe », qui est celle des contrats de travail précaire : contrats à durée déterminée, intérim, qui font alterner périodes d’emploi et périodes de chômage.

10. A. Gubian, et alii, « Les effets de la RTT sur l’emploi : des simulations existantes aux évaluations ex-post », in économie et Statistique, op. cit. Si la baisse apparente de la durée a bien été de 3 heures sur cette période, certains mécanismes sont venus en réduire l’effectivité : exclusion des pauses préexistantes du calcul de la durée effective, jours de RTT (qui réduisent la durée annuelle mais non la durée hebdomadaire), requalification en temps plein de salariés à temps partiel, en sont les principaux.

11. La durée du travail était initialement de 41,1 heures en 1997, sa réduction de 2,2 heures correspond donc à une baisse de près de - 5,4 %. De leur côté, 350 000 créations d’emplois correspondent à 2,4% des emplois existants et 500 000 à + 3,4 %. Le rapport de ces deux pourcentages au premier donne ainsi un « rendement/emploi » compris entre 45 % et 63 %.

12. Sur ce point précis, cf. l’entrée « heures supplémentaires » in : Sarkozy, bilan de la casse, Fondation Copernic, éditions Syllepse, janvier 2012.

13. G. Bouvier, F. Diallo, « Soixante ans de réduction du temps de travail dans le monde », INSEE Première, N°1273, janvier 2010. Plus récemment cf. Emploi, chômage, revenus du travail, édition 2016, Références, Insee, en particulier p.110.

14. Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, « concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. »

15. Ainsi, en Chine, par exemple, des journées couramment de 10 à 14 heures, et au-delà de l’horaire légal supposé de 40 heures hebdomadaires, des heures supplémentaires mensuellement de 140 voire 160 heures. Cf. Tragedies of globalization ; the truth behind electronic sweatshops, China Labor Watch, 12 juillet 2011.

Il y a actuellement 0 réactions

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires.